4月23日,英语教研室全体成员围绕“餐饮主题教学”展开集体备课研讨。教师们重点讨论了如何利用素材,在实现多模态协同教学的同时实现文化教育及劳动教育。

食材及其文化属性

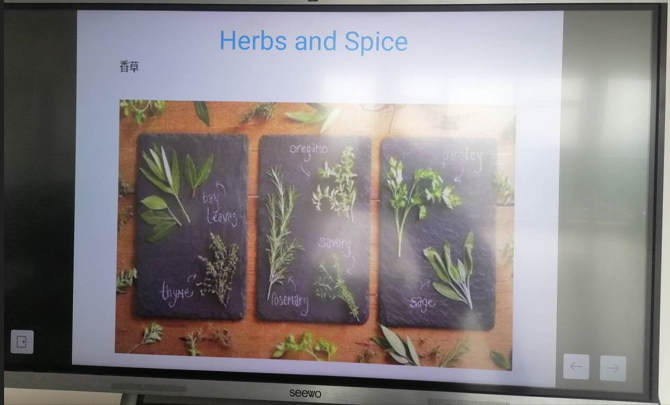

教研室引入全球食材图谱库,选取香料、马铃薯作为素材,展示其原产地的地理标识与历史迁徙路线,如:通过对比“马铃薯”在爱尔兰大饥荒、中国《农政全书》中的不同叙事,理解食物背后的历史及人文变迁。

科技增味:AR技术还原食物旅程?

为破解传统词汇教学的枯燥感,教研室探讨食材AR卡片开发的可行性。例如,扫描“咖啡豆”图片,学生即可看到从埃塞俄比亚高原到云南庄园的种植历程,同步学习“fermentation”“sustainable farming”等专业术语。备课中,教师们还探讨引入Deep-seek模拟餐厅点餐冲突场景,训练学生跨文化沟通策略。

实践赋能:双语菜单设计融入劳动教育

教研室拟引入“北京市人民政府外事办公室”出版的《中文菜单英文译法》,指导学生通过菜单翻译案例总结出通用的翻译模式,并运用到实践中。例如,组织学生以团队合作的形式翻译食堂早餐、午餐常见食物,并在AI技术的帮助下制作出中英对照的菜单。

教研室将不断试验新教法,完善新教法,力求打造有文化、有技术的英语课堂。